DNAメチル化について

シトシンのメチル化は、原核生物・真核生物の両方で自然に発生する塩基の修飾です。メチルトランスフェラーゼにより、シトシンのピリミジン環の5番目の炭素にメチル基が付加されます。原核生物においては、DNAのメチル化はホストDNAを制限酵素エンドヌクレアーゼ(外来DNAを除去する)による分解から保護します。高度な真核生物においては、DNAメチル化は遺伝子発現を調節/制御します。

哺乳類におけるDNAメチル化の多くは5'-CpG-3'ジヌクレオチドで発生しますが、他のパターンでも起こります。哺乳類のゲノム中の全ての5'-CpG-3'ジヌクレオチドのうち、約80%がメチル化されており、メチル化されていない残りの20%のほとんどは、遺伝子のプロモーター部分又は最初のエクソン内に存在しています。DNAの異常なメチル化は広範囲の癌で見られる現象で、腫瘍発生期間中の最も初期に起こっています。DNAのメチル化は、遺伝子インプリンティング、胚発生、X-染色体遺伝子サイレンシング、細胞周期調節などでも中心的な役割を果たしてることが知られています。

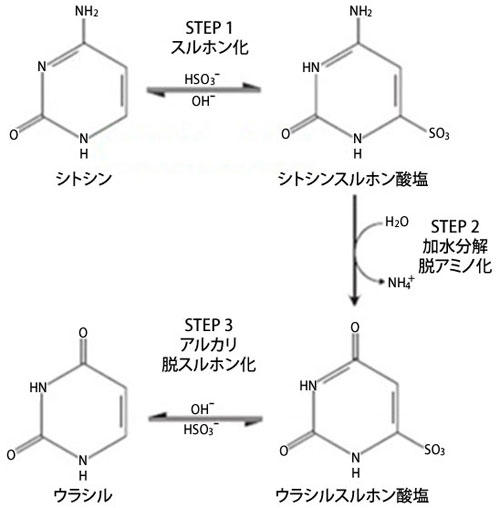

バイサルファイト変換について

DNAのメチル化を、効率的かつ正確に検出・定量することは、癌、遺伝子発現、遺伝病など生物学の重要な面を研究するために、不可欠になっています。今日までにDNAのメチル化を検出/定量するための手法が数多く開発されてきました(高性能キャピラリー電気泳動、メチル化感受性任意プライムPCRなど)。しかし、現在使用されている中では、バイサルファイト(bisulphite)変換法が最も一般的な手法です。

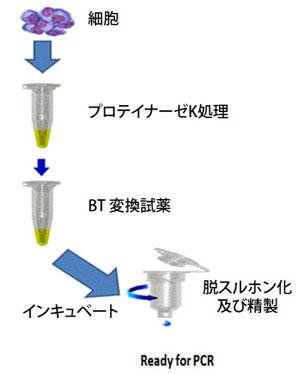

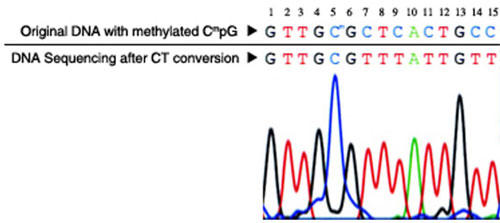

DNAをバイサルファイト(bisulphite)で化学的に処理すると、メチル化されていないシトシンはウラシルに変換され、メチル化シトシンは変化せずに残ります。変換後、DNAのメチル化プロファイルをご希望のアプリケーションを用いて測定することができます。単一箇所に対する分析の場合は、バイサルファイト置換の後、目的部位を増幅させ(例:bisulfite PCR)、Pyrosequencing®で処理します。最近のメチル化検出における進歩により、ゲノムワイドでのメチル化パターンの研究も可能になってきました(アレイベース法、reduced representation bisulfite sequencing(RRBS)、全ゲノムバイサルファイトシークエンシングなど)。

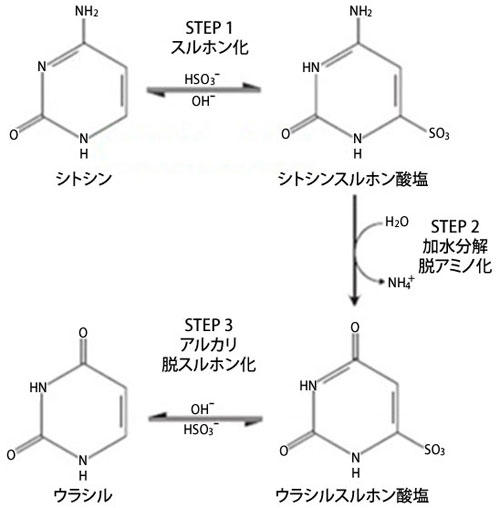

図2 バイサルファイト変換の概要

ステップ1及びステップ2は、変換試薬の添加による反応工程で起こり、ステップ3は、DNAをカラム(又は結合プレート)に結合させて反応させます。

このページを印刷する

このページを印刷する