オートファジー(Autophagy)とは

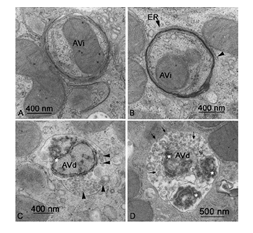

オートファジーは1962年にAshfordとPorterが発見した細胞内の「自食」現象を発見した後に提唱されました。オートファゴソームとリソソームとの融合により複合体が形成され、全ての内包物を分解します。このようにして細胞内代謝要求が満たされ、いくつかの細胞小器官がアップデートされます。近年、オートファジー研究分野は注目度が高く、多くの論文が報告されていますが、オートファジーの検出方法には未だ大きな問題を抱えています。オートファジー検出のゴールドスタンダードは、ファゴフォア(phagophore)の電子顕微鏡による直接観察(図1)ですが、高額な機器を要すること、さらにオペレーションスキルといったハードルがあり、利用できる研究者が限られているのが現状です。

一方、LC3抗体はウエスタンブロットによるLC-3II/Iの割合によりオートファジーのフェーズの評価にも使用されるようになりました。オートファジーが発生すると短ペプチドLC3-Iが酵素加水分解により細胞質性LC3から移動します。その後、LC3-IとPEはオートファゴソーム膜タイプ(LC3-II)に結合されます。また、GFP-LC3やmRFP-GFP-LC3のような蛍光タンパク質もオートファジーの検出に広く使用されています。GFP-LC3はターゲット細胞へのトランスフェクションまたはインジェクションにより発現し、蛍光顕微鏡でGFPの蛍光強度等でオートファジーの評価を行うことができます。

近年ELISA法でも簡単にオートファジーを簡単に評価できることがわかってきました。これはオートファジー関連遺伝子を検出する方法で、オートファジー関連遺伝子「ATG」はその名前が示すように、オートファジーのプロセスに直接関与または調節する遺伝子のことを指します。現時点では、ATG1~ATG16までの16個のATGが発見されており、そのうちATG8はLC3としても知られ、ATG6はBeclin-1としても知られています。

Cloud Clone社では、オートファジー研究を強力にサポートするATGタンパク質のアッセイキットを開発しました。ELISA法は、従来法のように電子顕微鏡や蛍光顕微鏡等の高額機器を必要とせず、同時に複数のサンプルを検出することも可能です。

このページを印刷する

このページを印刷する