組織/細胞染色とは、生体組織や細胞の構造や機能を抗体を用いて可視化させることです。組織または細胞内のターゲットとなる物質を可視化マーカーで標識して顕微鏡下で観察します。組織染色は、組織学や病理学分野をはじめ、ライフサイエンス研究において欠かせない手法の一つです。

ここでは、コスモ・バイオが取扱っております様々な組織染色試薬および機器をご紹介いたします。

組織/細胞染色とは、生体組織や細胞の構造や機能を抗体を用いて可視化させることです。組織または細胞内のターゲットとなる物質を可視化マーカーで標識して顕微鏡下で観察します。組織染色は、組織学や病理学分野をはじめ、ライフサイエンス研究において欠かせない手法の一つです。

ここでは、コスモ・バイオが取扱っております様々な組織染色試薬および機器をご紹介いたします。

| 1.固定 |

|---|

| 固定は抗原性の保持と形態保持のために行います。10%ホルマリンでの固定が一般的ですが、免疫組織染色用に組織を固定する場合には、固定液にはアルデヒド系(PFA : paraformaldehyde や PLP : periodate-lysine-araformaldehydeなど)や有機溶媒系(アセトン・メタノールなど)が推奨されています。また、低分子タンパク質ならアルデヒド系、高分子タンパク質なら有機溶媒系が適しているといわれています。各抗体に適した固定方法を検討することは組織染色においてとても重要です。 |

| 2.脱灰 |

| 骨、歯などの硬い組織は石灰分を取り除き、薄切可能な硬さにします。 |

| 3.脱水 (透徹)(パラフィン切片のみ) |

| 疎水性であるパラフィンを浸透させるため脱水します。 |

| 4.包埋・薄切 |

|

| 5.脱パラフィン(パラフィン切片のみ) |

水溶性の染色液を浸透させるため、疎水性であるパラフィンを除去します。 |

| 6.抗原賦活化(ホルマリン固定パラフィン切片の場合) |

|

固定によって生じる架橋構造のために、マスクされた抗原を露出させます。 1)熱処理

2)タンパク質分解酵素処理

|

| 7.クエンチング |

| ペルオキシダーゼ発色法の場合、内因性ペルオキシダーゼのブロッキングにはH2O2を使用します。 |

| 8.非特異的反応のブロッキング |

| ブロッキングは、非特異的なバックグラウンド染色を軽減させるために使用します。 通常動物血清を使用する場合、二次抗体の免疫動物と同一種の正常血清を反応させます。タンパク質の組織への非特異的な吸着をブロッキングする場合は、ウシ血清アルブミン(BSA)が用いられる場合もあります。 |

| 9.撥水ペンで組織を囲む |

|

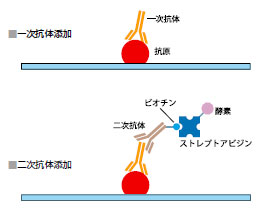

| 10.抗体反応 |

| 組織染色において、良い抗体の選定は重要事項です。 抗原が合成ペプチドの抗体やモノクローナル抗体は、抗原配列が一部の領域に決まっているため特異性が高いのですが、固定操作や他分子と抗原との結合によりエピトープがマスキングされてしまい反応しなくなる可能性があるので、モノクローナル抗体だからといって良い抗体だと言い切ることはできません。また、組織染色と並行してイムノブロッティングを行うことも重要です。例えばブロットの結果で予測される位置以外にバンドが検出された場合、組織染色したときの染色像が本当に目的物質だけを染色しているのか判断できません。ただ、ブロット膜上の目的物質は立体構造やS-S結合が外れているため、ケースバイケースでその抗体が組織染色に使えるものかどうか検討する必要があります。  |

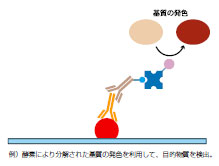

| 11.発色・発光 |

抗体の発色には、酵素による検出や蛍光による検出があります。 |

| 12.対比染色(核染色) |

| ヘマトキシリン、メチルグリーンなどを用います。 |

| 13.脱水(透徹) |

| アルコールとキシレンを使用して脱水操作を行います。 ※有機溶媒系封入剤を用いる場合に必要なステップです。 水系封入剤をご使用の場合は必要ありません |

| 14.封入 |

| マウント剤で組織標本を封入します。発色基質・蛍光物質の性質で使い分けます。封入剤には水系封入剤と有機溶媒系封入剤があります。 |

商品は「研究用試薬」です。人や動物の医療用・臨床診断用・食品用としては使用しないように、十分ご注意ください。

© COSMO BIO