消化管内の乳酸菌やビフィズス菌の生育に役立つさまざまな物質が、ミルクや各種の食品に含まれており、私達がそのような物質を摂取することで腸管内の微生物叢を良好に保つことが知られています。人では消化吸収できずに(難消化性)、腸内有用細菌によって利用される作用をプレバイオティクス効果、またそのような働きをする物質をプレバイオティクスといいます。また、生きている微生物が示す健康維持・増進についての働きはプロバイオティクス効果といわれます。特に乳児では、腸内における細菌叢が健康・発育に大きな影響を与えるため、母乳中に含まれるラクトフェリンやオリゴ糖がビフィズス菌優勢な腸内細菌叢を形成するのに役立っていると考えられています。これら両方の作用をあわせてシンバイオティクスということもあります。さらに、微生物の働きで生成された物質が健康にとって有効に機能する場合も多く、これをバイオジェニックス1)ということが提唱されました。近年、発酵乳(ヨーグルトなど)の健康への効果が認識され、さまざまな製品が出回るとともに消費も伸びていますが、それらの主な機能として上に述べた効果が謳われています。

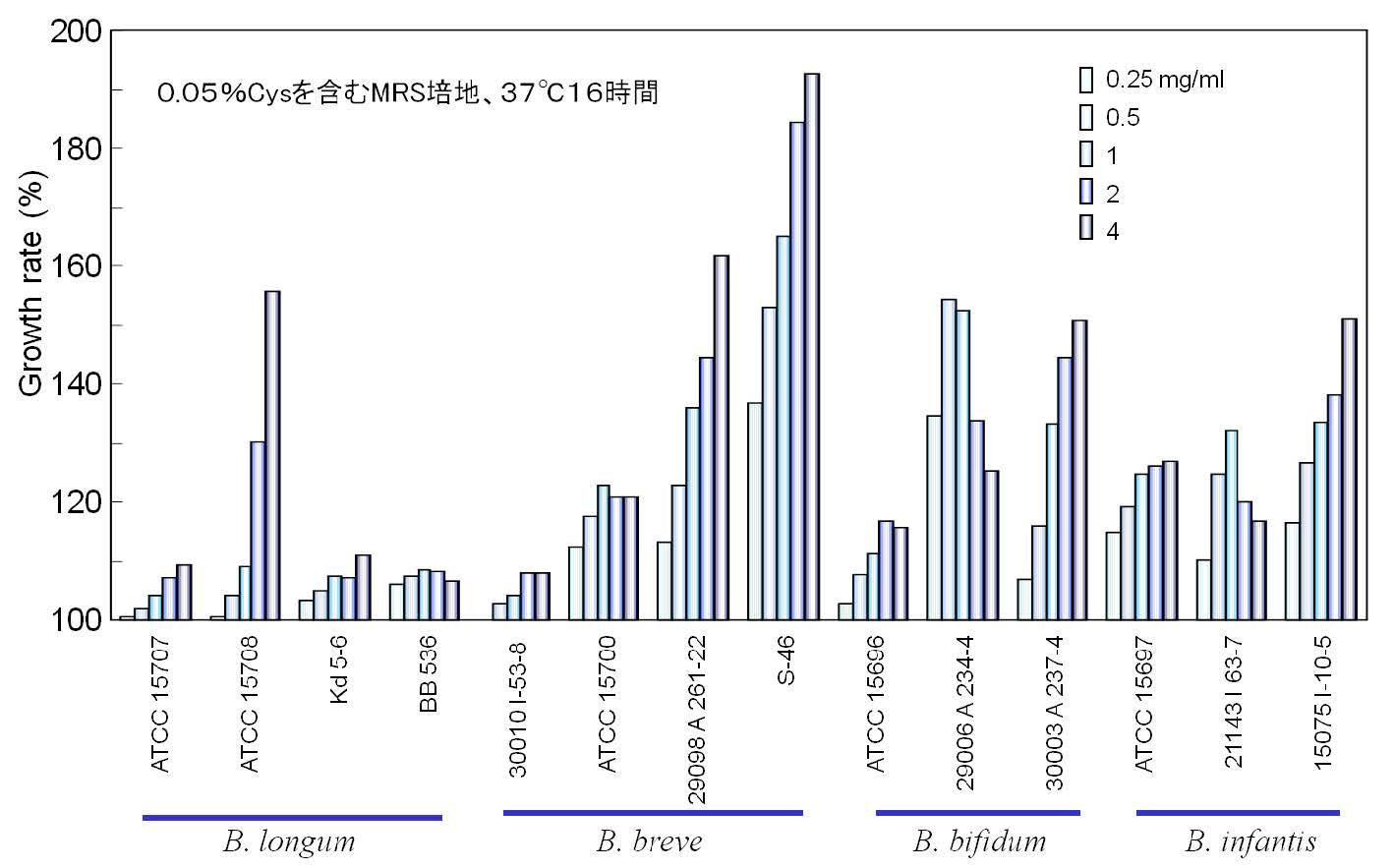

プレバイオティクス効果を示す物質としては各種のオリゴ糖が代表的なものです。さらにタンパク質やペプチドのなかにもこれら腸内有用菌に対して生育促進効果を示すものがあります。ラクトフェリンもその一つで、多くの細菌に対してその増殖を阻害したりあるいは殺菌作用を示す一方で、ある種の乳酸菌やビフィズス菌に対しては増殖効果があることが見出されています2)。in vitroでの実験例を図6-1に示しましたが、このようなビフィズス菌生育効果は実験動物を用いたin vivoの実験でも得られています。しかし、ラクトフェリンの生育促進作用は菌株による差が大きく、効果の無い菌株もあります。

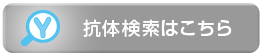

図6-1. ビフィズス菌 (B. bifidum ATCC 15696)に対するホロラクトフェリンの増殖促進効果の一例 (Kimら)。

○は培地にラクトフェリンを含まないコントロール、

□は0.01 mg/ml、△は0.1 mg/ml、●は1mg/mlのラクトフェリンを含む。

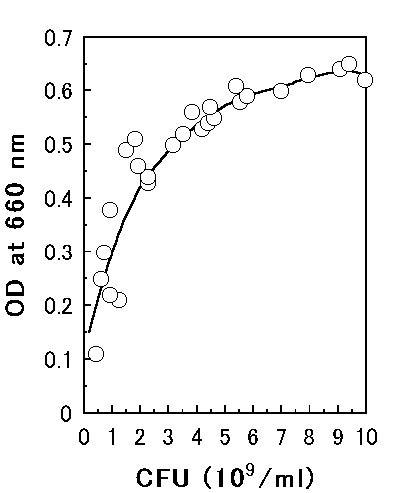

図6-2.液体培地でLactobacilus acidophilusを培養した場合のCFU(cology forming unit)と吸光度(OD)の関係

(大橋、島崎)

生育促進効果の測定法

生育促進効果を測定する方法は、抗菌作用の測定と同じ方法が用いられます。細菌数を計測する方法は前の章でも簡単に述べましたが、試験物質を含む液体培地あるいは寒天培地で対象とする菌を生育させ、その生育の度合いを計測します。図6-2では液体培地を用いて菌が増殖することによって培地の濁り度が増加する割合を測定しました。なお、ビフィズス菌の場合は、偏性嫌気性菌なので嫌気的な条件下で培養しなければなりません。

培養に用いる容器としては、コロニー計測用にはプラスチック製シャーレが一般的です。液体培地での培養の場合は、各種サイズのガラス製試験管が用いられます。プラスチック製の96穴プレートで培養し、菌の生育によって生じる濁りをプレートリーダーで読み取る方法も用いられます。

生育促進のメカニズム

ラクトフェリンの乳酸菌やビフィズス菌に対する生育促進の作用についてのメカニズムは、まだ解明されていません。微生物の生育にとってある程度の量の鉄イオンは必須なので、ラクトフェリンを通じて必要な鉄イオンを得ているという説明があります。またある種の菌は、キレート物質(シデロフォア)を菌体外に分泌して鉄イオンを取り込みます3)。シデロフォアを分泌しないNeisserraceaeファミリーなどでは、ラクトフェリンやトランスフェリンから鉄イオンを得るためのレセプターを菌体表面に持っています4)。それに対して、生育のためのタンパク質栄養源としてラクトフェリンが利用されている場合は、生育促進因子とは言えないでしょう。

乳酸菌・ビフィズス菌に対して増殖促進作用を示す物質は数多く見出され、かつ食品などへの利用が積極的に行われています。難消化性のオリゴ糖はその代表的なものです。しかし、オリゴ糖など低分子物質の示す成長・増殖活性と、高分子物質であるタンパク質の示す成長・増殖効果は、その機構が全く異なるものと考えられます。一般には微生物の生存環境において存在する各種有機物でタンパク質のような大きなものは、微生物の分泌する各種酵素によって断片化され、栄養素として取り込まれて成長・増殖に用いられます。細胞成長・増殖の機構については、動物細胞や微生物においては酵母など扱いやすい細胞に限られており、それらの細胞周期(G1、S、G2、Mの各期)やエネルギー獲得系、ATP生成機構が解明されていますが、乳酸菌やビフィズス菌についての細胞内刺激伝達機構などは現在のところ解明途上にあります。

母乳と育児用ミルクでは乳児の便中のビフィズス菌量を比べたところ、母乳で育てた乳児の方がビフィズス菌が多いという報告5) があり、母乳中に多いオリゴ糖とラクトフェリンによるものとされています。その後、ヒトとウシのラクトフェリンでビフィズス菌生育作用のあるフラグメントが見いだされています6)。

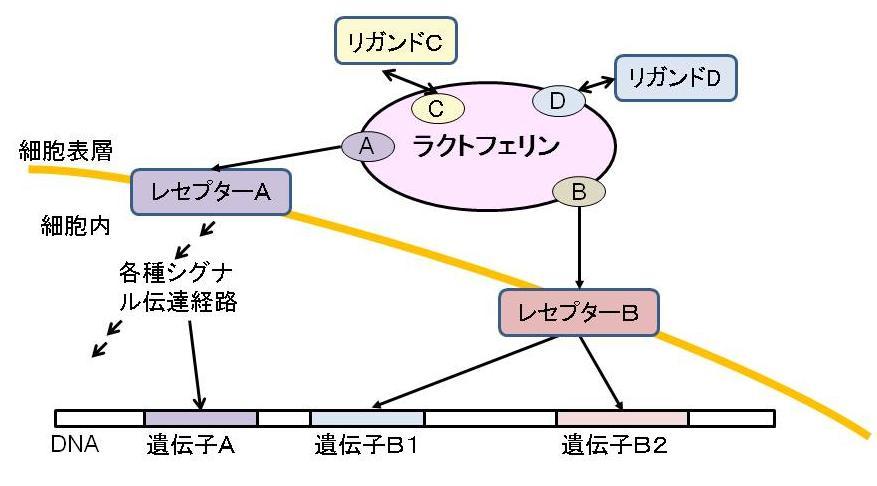

単純化したラクトフェリンあるいはそのフラグメントが細胞に干渉して、生育促進などを生じさせる経路を図6-3に示しました。ラクトフェリンあるいはそのフラグメントに含まれるA、Bの部位が、それぞれ細胞表面のレセプターA、Bと結合することを示しています。Aの場合は各種シグナル伝達経路を経由して機能を発現する可能性を、Bの場合は、核内へ移行してDNAの遺伝子B1やB2に働きかけてタンパク質B1、B2の発現を制御する可能性を表現しています。部位CとDは、鉄イオンその他のリガンド結合に関係する部位を表わしています。

図6-3 ラクトフェリン分子の機能性発現仮説

(ラクトフェリン学会ニュースレター第19号 8-12(2017.3)より)