最初に静菌活性が、その後に非常に多様な機能がラクトフェリンについて報告されてきました。それらを思いつく限り、順不同で列挙してみます。

抗菌(静菌・殺菌)、抗ウイルス、抗炎症、抗酸化、細胞増殖調節、免疫調節、鉄吸収調節、ビフィズス菌増殖促進、サイトカイン産生制御、消化管ポリープ抑制、抗がん、抗ストレス、体内時計調節、新生児の脳発育効果、骨形成促進、脂質分解促進、腸内細菌叢の調節、口内細菌叢の制御、皮膚状態改善・再生促進、早産予防効果、敗血症の軽減、風邪症状軽減、足白癬(水虫)改善効果、ドライアイ症状の軽減、プリオン複製阻害、好中球細胞外トラップ(NETs)抑制、抗アメーバ活性、消化管ホルモン(インクレチン)分泌調節、などなど

各機能の詳細については、他の文献や成書、さらに2年毎に開催されている国際ラクトフェリン会議のプロシーディング(主にBioMetalsやBiochem. Cell Biol.などの特集号として掲載)、あるいは日本ラクトフェリン学会の出版物などを参照して下さい。

ラクトフェリンのように多様な機能を示すタンパク質をmulti-functional proteinと呼んでいますが、moonlighting proteinともいわれます1,2)。多機能なタンパク質はラクトフェリン以外にも数多く見つかっています。解糖系の酵素として知られていた、グリセルアルデヒド-3-リン酸デヒドロゲナーゼ(GAPDH)もその一つで、ラクトフェリン結合性を示すことから、レセプターであると推定されています3)。このように一つの物質が多岐にわたる機能を示す場合、データベースでの文献検索でヒットした論文に目を通して記載されている機能のすべてを網羅し、それらの関連を推し量ることは至難のことです。そこで、テキストマイニングの手法を用いた情報処理操作が、ラクトフェリンが関与する生体内の経路を推定するのに有効な手法であることを示した試みがあります4)。

そもそも本来の働きは?

前掲のラクトフェリンの諸機能リストには、原因とその結果が混在していますが、それらをきっちり区分するのは困難なのが現状です。ラクトフェリンが多機能であることは理解できても、本来の基本的な働きが何かあるはずです。さまざまな説がありますが、ミルク、特に初乳には他の分泌液よりもラクトフェリンが多く含まれていることから、次のように母親と乳児の双方にどのような働きをしているかを推定してみました。

- ミルクを分泌する乳腺組織の感染防御

- 乳児の健全な発育を支援(良好な腸内細菌叢の形成・維持、免疫機能の発達促進)

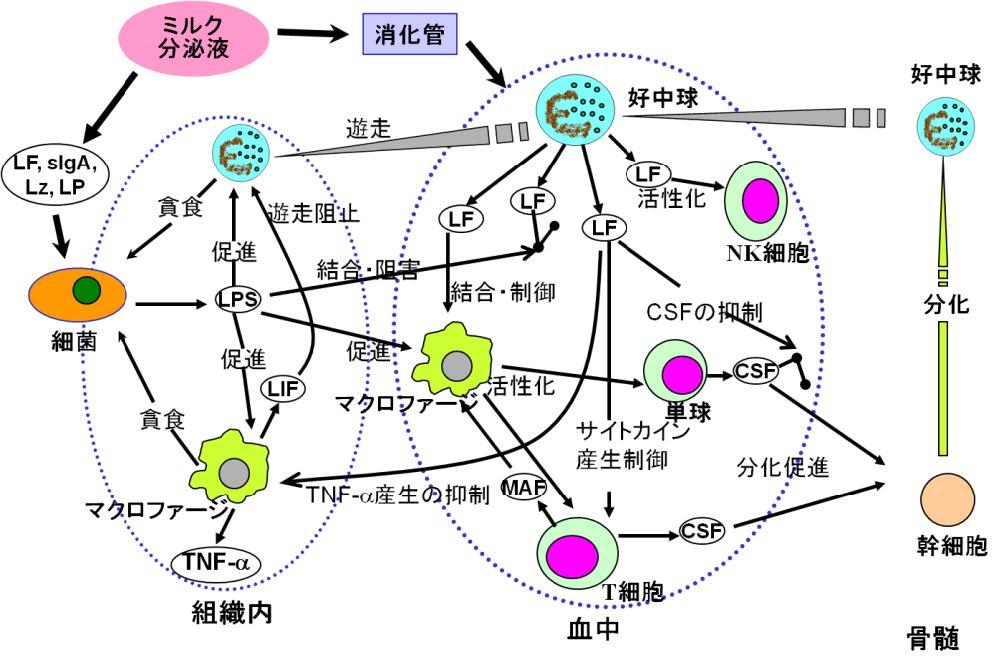

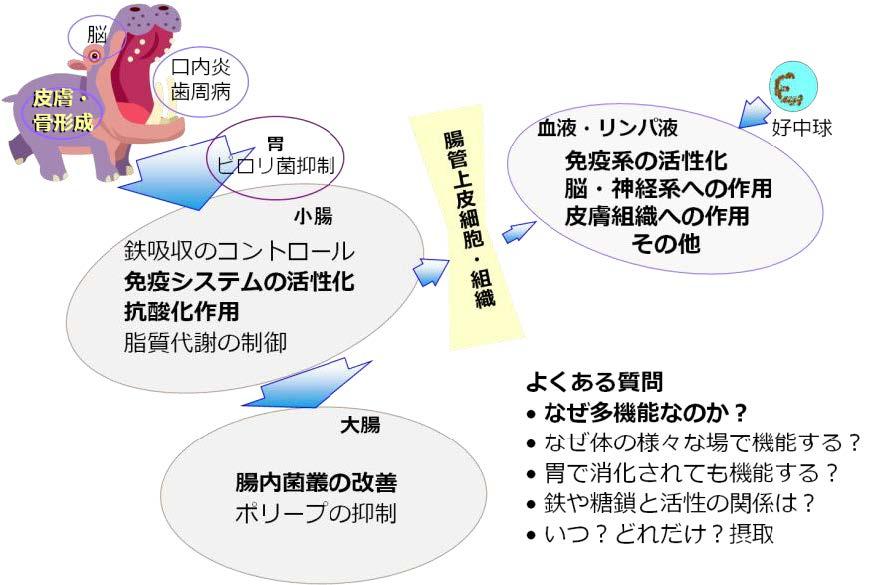

すなわち、ラクトフェリンは母と子の関係からみて、生体防御と生体調節の両面を持っていると言えます。また、ラクトフェリンはミルクに分泌されるだけではなく、図8-1に示したように好中球から放出される内在性のラクトフェリンもあり、体内を巡ってさまざまな働きをしています。

ラクトフェリンの多機能性を説明する仮説

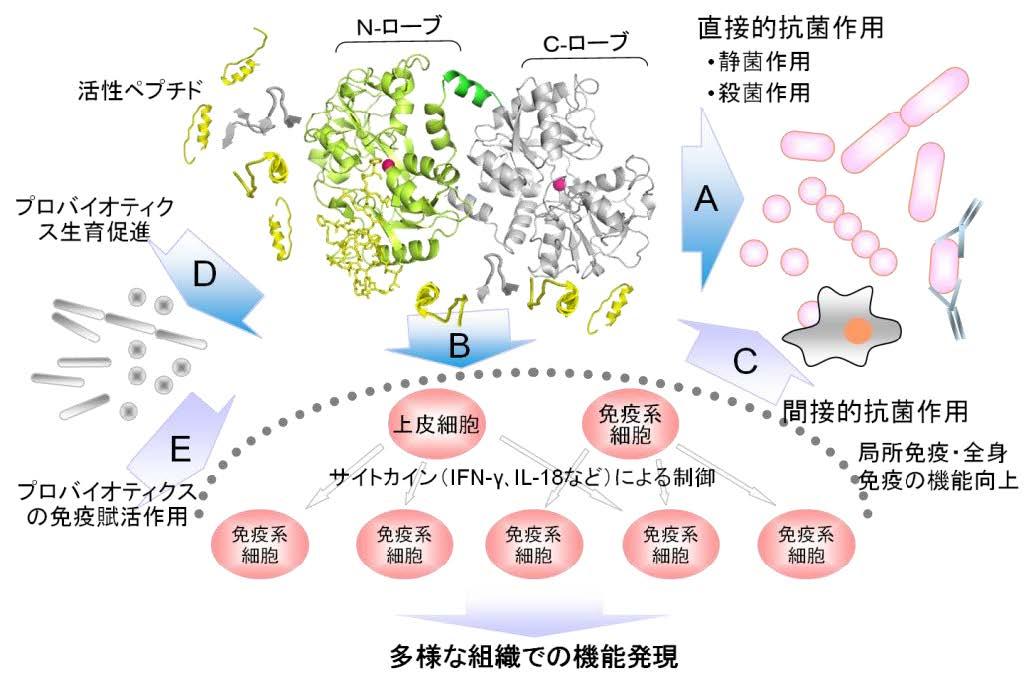

繰り返しになりますが、ラクトフェリンの生体内での働きが非常に多岐にわたっているために、それらの機能を矛盾なく理路整然と説明することはとても困難です。たとえば、 ラクトフェリンの経口摂取によって生ずる生体防御作用のネットワークを図8-2に示しましたが、抗菌作用に限っても複数の経路があります6)。図中の大きな矢印は、おおよそ次の働きを意味しています。

- A ラクトフェリンおよびその断片が直接に菌の生育を抑制(静菌的・殺菌的)。

- B・C ラクトフェリンおよびその断片が直接に菌の生育を抑制(静菌的・殺菌的)。

- D 腸内細菌の選択的な増殖促進、活性化(乳酸菌・ビフィズス菌)。

- E・C 腸内細菌による免疫賦活作用による、抗菌・抗ウイルス作用の向上。

図8-2.経口的に摂取されたラクトフェリンの抗菌作用および免疫作用の模式図

これらの働きを思い切って簡略化して、以下の3つのモデル7)にまとめてみました(図8-3)。

- 十徳ナイフモデル

小腸上皮細胞にあるラクトフェリンレセプター(インテレクチン)や、その他の細胞と特異的に結合する部位などがラクトフェリン分子の表面に存在している。 - 玉突きモデル

ラクトフェリンからの刺激を受けた細胞がサイトカインを放出するなどして、他の細胞の機能を制御する(図8-2矢印B以降)。 - キャリアーモデル

他の活性物質を結合し、運搬し、また協同的に作用する。

図8-3.ラクトフェリンの作用モデル

上の3つのモデルは非常に単純化されているために、逆に多くの機能を説明できるメリットがあります。インテレクチン結合部位がN-ローブ(N1ドメイン)に存在したり8)、プロテアーゼなどの酵素活性を発現する部位が同定されている例が十徳ナイフモデルに相当します。なお、ラクトフェリンがRNase活性を示すとの報告もありましたが、ラクトフェリンに結合しているアンジオジェニンの活性であることが判明9)しています。精製時の夾雑物とも考えられますが、ミルク中に両方とも存在しているので、もしかしたらラクトフェリンとアンジオジェニンの協同的な作用もあるかもしれず、その場合はキャリアーモデルの例といえます。ミルクから分離した市販のラクトフェリンには、ごく少量ずつではありますが100種近くの物質が含まれていると報告9)されています。それらには、特異的な相互作用によって結合している物質も少なからずあり、協同的に働いている可能性があります。しかし、協同的な機能発現の評価は難しく、今後の大きな課題として残されています。玉突きモデルの例としては、経口摂取したラクトフェリンが消化管以外の組織で機能発現する場合の多くが当てはまります。たとえば、水虫(足白癬)に有効との報告10)がありますが、吸収されたラクトフェリンが足先まで運ばれて抗菌性を発揮すると考えるのは不自然で、玉突きモデルでの免疫系の働きと考えるのが妥当です。

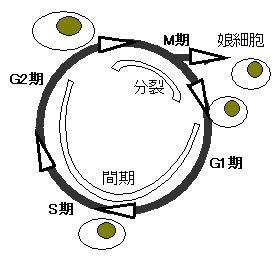

さらに具体的なラクトフェリン機能発現経路として、様々な候補が提示されています。その一つに細胞周期があります。例えば、G1期でのサイクリンの発現を上昇させたり11)、G1期停止(G1アレスト)を誘導する12)など、細胞周期の制御にラクトフェリンが関与しているデータが蓄積されつつあります。ラクトフェリン投与で、放射線やUVによるダメージを受けた組織が回復する現象についても、細胞周期との関連で説明できると考えられています11,13)。ラクトフェリンや、そのフラグメントであるラクトフェリシンがアポトーシスを誘導することも報告14)されています。詳細は省きますが、その他にもラクトフェリンが関係するシグナル伝達経路の解明なども行われつつあり11,15)。、さらにオートファジーとの関連16)や、Δ-ラクトフェリンが細胞内で機能しているとの知見17)も見逃せません。

ラクトフェリン応用の可能性

現在、ラクトフェリンの多様な機能が乳児だけではなく、成人の健康を維持・増進する効果も期待できると認識されてきました。図8-4にラクトフェリンに期待されている効用の一部を示しました。現状では、ラクトフェリンは健康補助食品としての位置づけで、錠剤などが市販されています。また、育児用調整粉乳の母乳化の一つとして、ラクトフェリンを添加した製品も市販されています。これらには、牛乳由来のラクトフェリンが使われています。組み換えヒトラクトフェリンも作られていますが、ほとんどが研究用試薬で高価なためです。

ラクトフェリンの利点としては、摂取しても安全で、副作用がほとんど無いことです。しかし、医薬品として認定される道は険しく困難なのが現実です。さらに、ラクトフェリンは効果の発現が緩徐であるということが、実用化を難しくしている側面もあります。一方で、口腔衛生関係ではラクトフェリンの効果が比較的早く表れるとの症例報告があります18)。また、ペットなどの小動物、さらに牛、馬などの大動物への臨床例が多く報告されています12),19)。そのため、動物医薬品として用いられる可能性はかなり高いと期待されます。また、ウシ乳房炎の予防、治療への利用20)も、かなり有望です。

最近、乳酸菌やビフィズス菌のプロバイオティクス効果が、大きく取り上げられる傾向にありますが、「特定の細菌は腸疾患の治療に役立つ、しかし健康な人には何の利点もない」という主旨の解説が日経サイエンスに掲載されました21)。ラクトフェリンではどうなのか、図8-4を見ながら考えさせられました。

図8-4 ラクトフェリンに期待されている諸効果